地殼表里“綠能”路——陜煤地質隊伍的跋涉

給矸石山尋“去處”

當陽光剛剛給天邊的云朵抹上紅暈,離神木市僅25公里的神源煤礦,一株株朝氣蓬勃、生機盎然的向日葵開得正旺。

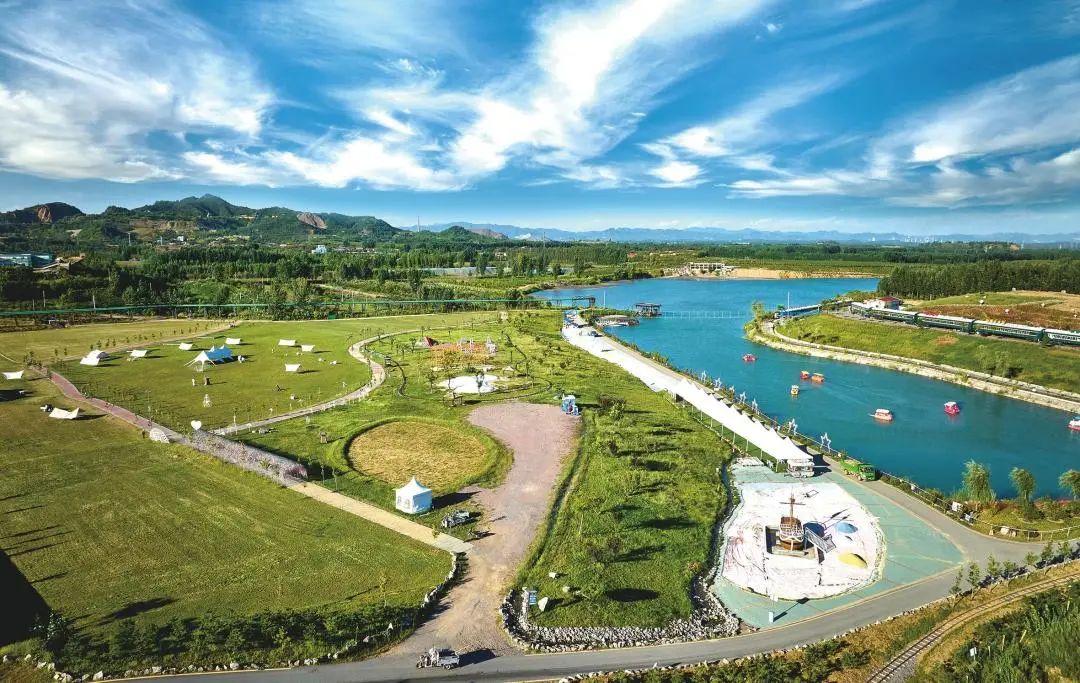

礦山修復后的生態公園

很難想象,這里曾經是神源煤礦的排矸場,大量矸石堆積在荒溝內。如今,500多畝的荒坡被花草樹木所覆蓋,到處都是鮮活耀眼的綠色。

2018年8月,陜西省出臺了《陜西省礦山地質環境治理恢復與土地復墾基金實施辦法》,引導礦山企業堅持“在保護中開發、在開發中保護”的原則,實施開發式治理。陜西省煤田地質集團未雨綢繆,早在2011年成立煤田地質勘察研究院有限公司,主要從事礦山修復和土地復墾。

“采煤塌陷是礦區所有問題的根源,但這個破壞是不可避免的,只能盡一切努力去修復。” 煤田地質勘察研究院院長申小龍說。十多年里,陜西90%的煤礦開采區都有他的足跡。

礦山修復不是簡單將煤矸石處理掉,而是將采礦區修復到以前的模樣,因采礦而損壞的線、管、樁、路面,都要重新修好,并且要結合當地實際開發生態農業、養殖、旅游等等。

狼窩渠煤礦經過設計,先治理支離破碎的煤礦塌陷區裂縫,接著將煤矸石和土壤按比例填平,再種植樟子松、河北楊、海紅果等植物,為的就是防止水土流失,在原本生態脆弱的黃土高原上種活更多植物。

2020年到2022年,煤田地質勘察研究院有限公司指導了60多座煤礦企業實施礦山修復,指導治理塌陷區約1.8萬畝,實施土地復墾約5000畝,植樹20余萬株。

除了煤田地質勘察研究院有限公司,陜西煤田地質集團下屬的天地地質公司在做好傳統地勘業務的基礎上,進行礦山修復和土地復墾。

年產煤3000萬噸的小保當煤礦,光煤矸石就有200萬噸。以往煤矸石就是堆放在指定區域,久而久之形成小山包,然后再進行邊坡修復,這種先開采后治理模式不符合現代化生產要求。

陜西煤業化工集團聯合陜西省煤田地質集團投資1億多元,初步建成了一套矸石年填充能力大于200萬噸的處理系統。

這套系統下,開采后的煤矸石和其他物質混合處理,可以通過管道輸送到采空區域,實現煤矸石的回填,大大縮短時間,解決煤矸石的堆放和地表沉降問題。

“這套系統歷時兩年建成,在全國來說都是首屈一指,對于陜北生態脆弱區而言,能夠改善礦區生態和居民生活環境。”天地地質公司總經理王鑫介紹道。

覆土整形、植被重建、生態平衡……在煤礦塌陷區,這些修復治理工程從規劃變為現實,如今的煤礦區告別了以往“灰頭土臉”,迎來了綠色生態的協調發展。

給山坡覆“綠被”

2019年10月,連日來的陰雨天壓抑得人喘不過氣。大荔縣范家鎮華原村的張小軍睡不著,總擔心村子西邊311縣道旁的兩個冬棗棚,道路旁是個斜坡,高差近百米。

擔心的事情果然發生了,一天夜里,村黨支部副書記李保進急匆匆跑來,說是因為下雨滑坡,兩個冬棗棚被沖毀了。

“311縣道是我們村進縣城的唯一道路,經常滑坡導致路被堵住,影響過路車輛安全和村民出行。”李保進說,華原村西邊斜坡威脅周圍村民450人生命財產安全,治理滑坡迫在眉睫。

對裸露的山體進行修復

大荔縣很多塬坡土壤破碎,很難長出植被,有些區域坡度甚至超過70度,治理難度大。

大荔縣自然資源局開始立項并公開招標,陜西省煤田地質集團下屬一三一公司中標了這項工程。

因不允許大面積削坡工程措施,提倡“以自然恢復為主,人工干預為輔”,國內現有的生態修復技術要么周期長、成本高,要么不符合國家現行政策。項目總工麻銀娟帶領團隊研發出CES生態修復技術,簡單而言就是在黃土或巖石上噴播基材,使植物群落快速生長恢復。

“技術研發需要畢其功于一役,公司專門劃出500平方米的地塊,建設18座人工模擬邊坡,種子配比、模擬沖刷……反復試驗。”麻銀娟說。

接手華原村的滑坡治理工作,一三一公司便在村里租住民房,成立項目部,剛從長安大學畢業的研究生賈本文也參與了這個項目,項目于2020年4月正式開工。

削坡卸載,挖排水渠,邊坡掛網,噴播基材,回填栽樹……為了搶在中秋節冬棗上市不影響道路通行,項目部頂著酷暑搶工期。

89天工期結束,再加上養護三個月,黃土斜坡逐漸復綠,經過幾場暴雨沖刷,黏結力極強的土壤培養基牢固地吸附于坡面上,抵抗住了雨蝕和風蝕。

華原村坡面治理已經過去三年,期間再也沒出現過滑坡。如今,坡上的植被四五十公分高,紫色的苜蓿花隨風擺動。

秦嶺山麓的破碎坡面、巖石坡面,采礦區、采石場被破壞的坡面,這些寸草不生的地方本毫無生機,但是通過CES技術,能夠有植被覆蓋。

截至目前,一三一公司生態修復共涉及11個坡面,總面積4萬多平方米。

向地殼要“綠能”

“春寒賜浴華清池,溫泉水滑洗凝脂。”這是詩人白居易描寫楊貴妃與華清池溫泉的著名詩句。溫泉就來自于地熱能——“地球鍋爐”。

鏟車司機、上煤工、清渣工、鉗工、電工……傳統熱力公司到供暖季節,要想讓供暖機器正常運轉,一個排班得十幾個人,缺一不可。但是在眉縣,全縣的供暖僅需要巡檢和維修兩個人即可完成,這便是利用地熱能供暖。

陜西省特別是關中區域地熱資源豐富,為用好這一地熱能清潔能源,陜西省政府出臺了《關于申報中深層地熱能建筑供熱試點示范的通知》《陜西省地熱能清潔取暖實施方案》等一系列文件、規劃方案。

2008年,陜西省煤田地質集團就成立了陜西中煤新能源有限公司,職責就是開采地熱能資源。

2018年,眉縣通過招商引資,引進中煤新能源公司。“眉縣天然氣不足,供暖季節不穩定,縣城原本靠燃煤供暖,不環保,所以用地熱供暖替代之前供暖設備。”中煤公司董事長李兵說。

打井、修管網、建能源站……總投資3.3億元,占地300平方米能源站里,管道縱橫交錯,外面包裹著厚厚的隔熱套。2019年8月項目開工,僅僅三個月就全部建立好,并且進行區域供暖。

“我們會提前勘探好地點鉆井,井深1100至1600米,將地下95℃的熱水抽取進管道,輸送到千家萬戶,原本從地底下抽取的水,原封不動再回到地下,實現取熱不取水。”眉縣清潔能源公司總經理呂俊介紹。

11口井、四個能源站,供給眉縣93個小區及單位的300萬平方米,冬季室溫能達到22度以上。眉縣成為全省乃至全國單體供熱規模最大、能效最高的地熱供熱縣城。

除了使用地熱能供暖,在寶雞代家灣建成陜西省最大的利用中水集中供熱供冷的能源站。

盛夏的寶雞市美術館,陣陣涼意襲來,誰能想到這是利用城市污水制冷,代替了空調設備。

“代家灣這片區域有個大型污水處理廠,可以利用城市污水的熱量制冷制熱,這附近還有新建的政府大樓、酒店、住宅小區……資源優勢和用戶需求缺一不可。”寶雞中水新能源公司總經理席軍輝說。

只取“水溫”不取水,真正實現零污染、零排放、低能耗。代家灣能源站供熱面積達到28.4萬平方米,供冷達到24萬平方米,每年可節約標準煤約8300噸,相當于新增植樹近8萬棵。