挺進“世界屋脊”—陜煤地質一三九水文公司西藏地熱項目勘查紀實

我們干的是“為邊民謀福祉”的工程,做的是“接著地氣”的事。

——題記

挺進“世界屋脊”,要翻越幾座海拔 5000 米以上的大山,湍急的雅魯藏布江奔騰身畔,蜿蜒的天路迢遞天邊。

寒冷的天氣,還未返青的牧草,使錯那這個高原城市還保留著冬天的氣息。熱氣彌漫的地熱溫泉已從千萬年的沉睡中醒來。

在這個海拔約4380米的熱田旁,錯那,在一片歡呼聲中實現了清潔能源供暖,成為西藏歷史上首個實現地熱供暖的城市。

挺進“世界屋脊”,人人不平凡。

這是一番智慧的博弈——天雖大,以心為穹

在藏語中,“錯那”即“湖前面”。在西藏眾多熱田中,錯那地熱田是罕見的低礦化度地熱田,長久以來“引無數英雄競折腰”。

然而,在這個“只有藏地雄鷹才能飛過”的地方,勘查一個地熱田,進行集中供暖,何其艱難!

這里高寒缺氧,人煙稀少,種活一棵樹比養活一個孩子還難,很少有人貿然涉足。然而,缺氧不缺精神、艱苦不怕吃苦、海拔高境界更高的陜煤地質一三九水文公司地質工作者,超越生命極限,在這里赤誠奉獻。

2014年11月15日,“第一個吃螃蟹”的國企從陜西渭南而來。陜煤地質一三九水文公司與當時的西藏錯那縣人民政府簽訂為地熱供暖提供熱能的地質勘查項目合同,計劃施工地熱井及回灌井28口,平均出水溫度56℃,供暖面積33萬平方米。

該項目以地熱供暖為基礎,應用陜西省煤田地質集團有限公司在地熱供暖領域的先進技術,項目運行、維護成本低;供熱量穩定,供熱面積大;綠色環保、可持續性運行,能夠有效保護生態環境。

“執子”先行的是水文地質負責人萬曉文。讓項目團隊諸多人服膺的,是他在水文地質技術領域十幾年如一日的不懈鉆研。

很快,惡劣的高原環境“還招”了:4380米海拔環境里設備降容嚴重,最高達40%,而且很多技術標準只適用于海拔4000米以下,無論是鉆機、儀表還是柴油機、水文地質勘查,都必須直面這一難題;大風嚴寒之下,這里每年只有5個月的施工期,嚴重影響項目進度。

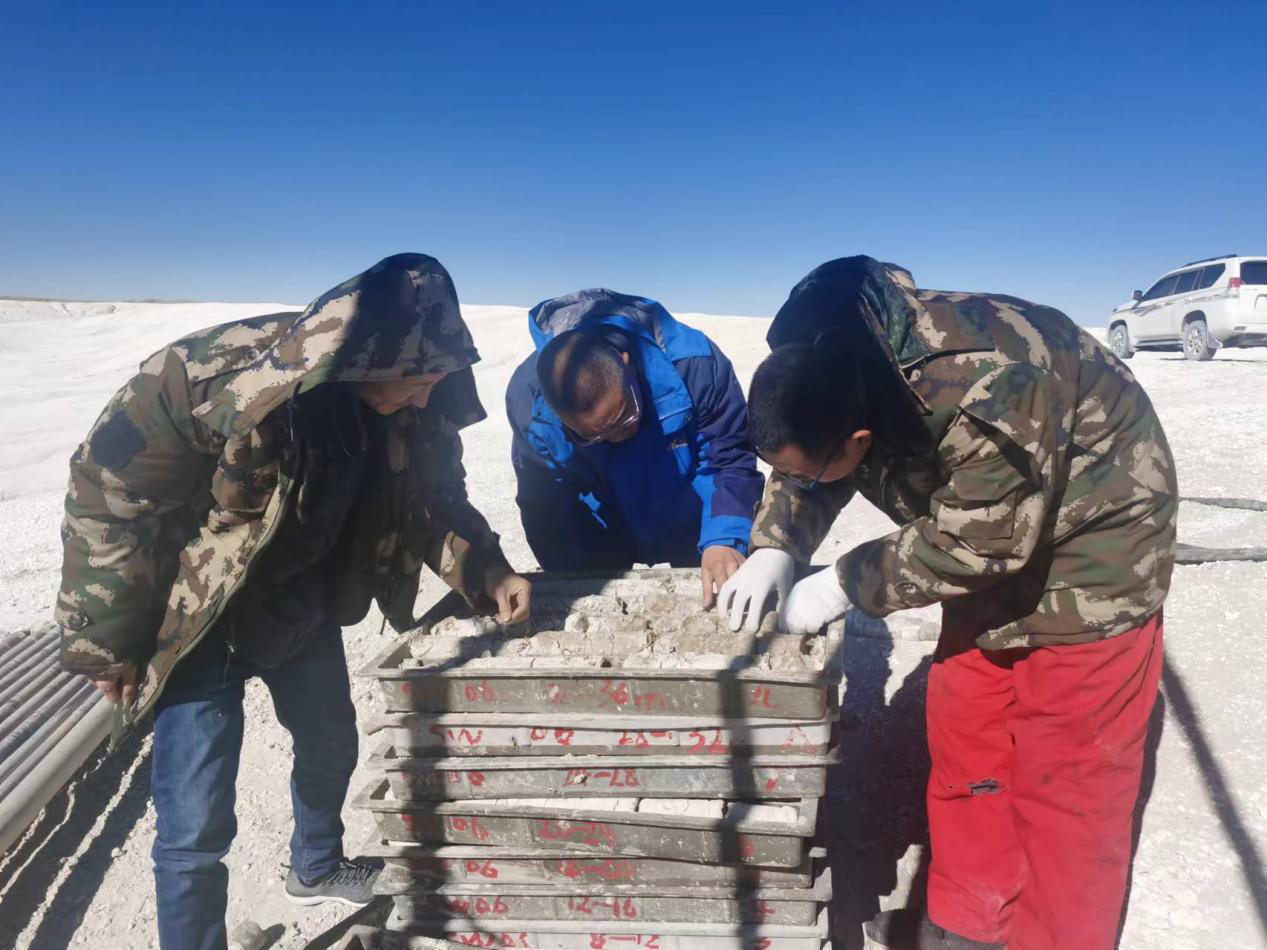

兵來將擋,水來土掩。萬曉文、郭春鋒的回答冷靜而堅決:“新題新解,有難題,就突破它!”他們帶領項目團隊集思廣益、大膽創新,鉆探設備精挑細選,水文地質勘查方案設計別出心裁,使各專業成功“做活”;在鉆井施工、管理方面也費盡“新”思,科學安排,確保鉆探材料安全快速到場,以高質量施工提升鉆探效率。

“一子解雙征”的妙手,讓勘查項目施工的每一步都走得既快又穩,整體進度全部按計劃執行,一天工期也沒耽擱。但在接受采訪時,“棋手”萬曉文卻謙虛了:“只要大家凝心聚力,問題大如天,也能‘罩’得住。”

這是一場意志的較量——山雖高,以人為峰

與平均海拔330米的陜西渭南相比,海拔4380米的高原意味著什么?

缺氧,空氣氧含量僅為平原地區的50%;嚴寒,冬天氣溫可低至-37℃;偏僻,幾乎所有的生產生活物資都依賴外運……

這是一場意志的較量。

項目鉆探執行經理李保成帶隊首次來到這里時,被眼前的荒野驚呆了,他忍著因高原反應而加速的心跳,回頭對職工們說:“上來的就是英雄,離開的也不是逃兵。”

回答他的是幾聲帶著沉重喘息的笑:“逃兵?咱什么時候當過逃兵!”

很快他們就笑不出來了。因為現場臨設還沒建,他們只能就近住在簡陋的活動房、帳篷里。缺氧加嚴寒,使他們夜夜難眠,經常是好不容易入睡又被凍醒。這里還常常停電,手機信號約等于無,洗澡更是奢望。

“那時條件差,夜里裹兩床被子,又冷又疲憊,抬手看表都費勁。早上起來水缸都結了冰,洗漱還要鑿冰打水。”回憶起剛來的第一個月,李保成印象頗深,“一個月沒洗澡,糙得沒法見人。經常停電,我就特別注意保存手機電量,深夜無眠時可以看看兒子的照片。”

出人意料的難題接踵而至,首先是吃飯。“這飯雖然吃得上,但吃不下啊。”李保成告訴筆者,他剛來時很不適應,一個月瘦了10多公斤。因為高原缺氧,吃飯在這里成了“體力活”,吃兩口就得歇一歇,不能快,快了就得喘。大家一邊吃一邊歇,爭取多吃一口飯,多攢一把勁,多干一點活。

“同樣的工作內容,高原地區投入的人力是平原地區的1.5倍,施工風險、壓力也較大。”項目總指揮劉文革說,做好充足的預案是關鍵。作為大家眼中靠譜又樂觀的領導,他一方面發揮自身經驗優勢提前策劃,另一方面時時關注地熱田設計工作的完整性、鉆井材料采購工作的提前量和施工人員的調配管理。而聊起高原施工的艱辛時,這個中年漢子笑了笑:“來都來了。”

“海拔4380米又怎樣?”西藏分公司第二任經理張磊說,“山再高,人只要登上去,就是更高的峰頂。”

這是一次夢想的求索——路雖長,以夢為馬

渭南市距錯那市3200多千米。

這條路通常怎么走呢?一般的選擇是從陜西咸陽乘機到拉薩,再開車5個多小時,到達項目現場。

“三十功名塵與土,八千里路云和月。”劉文革喜歡用這一名句描述自己的鉆探生涯。然而,三十年的光陰一去不返,“八千里”的這條路卻仍要來回走。走過多少次,他自己也記不清了。作為陜煤地質集團駐西藏辦事處主任,要克服高原假性高血壓、高寒缺氧帶來的身體不適和心臟的高跳動次數等困難,在業主、合作商之間奔波往返。在各個項目合同簽署之前,注重技術和安全細節的他就去現場踏勘了多次,因為“不去不行啊,不放心”。

近幾年,在劉文革(現一三九水文公司執行董事、總經理)、張磊(現一三九水文公司副總經理)、萬曉文(現西藏分公司經理兼黨支部書記)的帶領下,一三九水文公司西藏分公司不僅完成了錯那市地熱供暖項目、那曲色尼地熱田總承包供暖項目,而且為邊防部隊一線官兵找到了高質量的水源基地。

從陜西到錯那市、羊易地熱田、那曲色尼地熱田、朗久地熱田,對一三九水文公司的員工而言,不僅意味著工作地點的遷移,還有身體狀態的折騰。從陜西來這里,先要花三四天適應缺氧的環境;而從這里回陜西后,還要花好幾天改變醉氧狀態。用張磊的話說,就像“唐僧來回取經”。

然而,無論是工作30多年的60后劉文革、張玉山,還是從業近20年的80后張磊、萬曉文、郭春鋒、張曉亮、雷強,或是入職不到10年的90后許曉斌,他們都說:“走在這條路上的都是年輕人——懷著夢想的年輕人。”

這是一闋精神的禮贊——地雖遠,以國為家

錯那市、阿里地區噶爾縣地處偏遠,寒冷荒涼。因位于邊境地區,外地人到這些地方須持有“邊境管理區通行證”。多年來,陜西投資集團有限公司、陜煤地質集團、陜煤地質一三九水文公司、陜西天地地質有限公司、陜西煤田地質油氣鉆采有限公司先后有上百人懷著對愛人、兒女和家鄉的思念,來到這片雪域高原,在這里戰天斗地。他們圖啥呢?

作為一三九水文公司西藏分公司首任經理、陜西省勞動模范,近50歲的王恒業說,那一張張通行證上,寫著國企地質行業建設西藏的信念,寫著他們創造奇跡的決心。

2017年10月,錯那市地熱供暖項目正式為邊民和邊防部隊供暖。錯那地熱項目運營后惠及1020戶牧民和邊防一線部隊官兵,每年可減少約200萬噸二氧化碳排放,也為當地牧民提供了就業機會。

一三九水文公司西藏分公司職工獲評全國最美地質隊員,陜西省勞動模范,陜投集團勞動模范、“四星級”黨員示范崗、優秀黨務工作者、優秀共產黨員,一三九水文公司“青年崗位能手”等多項榮譽稱號。他們來到這片雪域高原,正是為了實現地勘人的夢想——我們干的是“為邊民謀福祉”的工程,做的是“接著地氣”的事。